第766号 2024(R6) .12発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和6年12月

本号の内容

§讃岐うどん用小麦「さぬきの夢2009」における肥効調節型肥料の全量基肥施用について

香川県農業試験場 作物・特作研究課

谷川 昭彦

§マイクロロングトータルによる加工・業務用タマネギの育苗作業の省力化の検証

茨城県県西農林事務所

坂東地域農業改良普及センター

林 可奈子

(現 茨城県病害虫防除所)

§土のはなし-第37回

農地は作物を栽培する土地である

-農地で生物の多様性をどう考える-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

§2024年本誌既刊総目次

讃岐うどん用小麦「さぬきの夢2009」における

肥効調節型肥料の全量基肥施用について

香川県農業試験場 作物・特作研究課

谷川 昭彦

1.はじめに

香川県は日本一小さい県だが,日本一のうどん県として有名である。総務省の2022年家計調査では,日本そば・うどん(外食)の1世帯当たり年間支出金額は,高松市が13,968円と全国平均5,911円の2倍以上で,全国1位である。2021年に行われた総務省の経済センサス活動調査でも,人口1万人当たりのそば・うどん店数は,香川県が5.08店と全国平均1.99店の約2.6倍で,全国1位となっている。

このように,うどんの消費量は日本一だが,うどんの原材料となる小麦のほとんどはオーストラリア産小麦「ASW」が使われている。こうした中,県民,製粉・製麺業界から「香川県産小麦で讃岐うどんを!」との声が高まり,県オリジナルの讃岐うどん用品種として初めて育成されたのが「さぬきの夢2000」である。

その後も品種開発は継続されており,現在は,2代目の「さぬきの夢2009」へ切り替わっている。「さぬきの夢2009」は農家や関係者による作付拡大の努力もあり,年々少しずつ栽培面積が増えている。しかしながら,さらに面積の拡大を図るためには,栽培管理の省力化が必要である。そこで,小麦の栽培管理のうち,追肥作業の削減を目的とした肥効調節型肥料の全量基肥施用について検討したので報告する。

2.方法および結果

1)試験方法

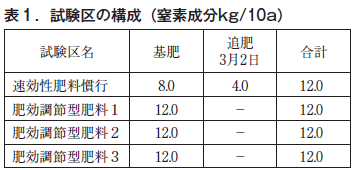

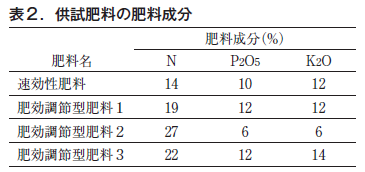

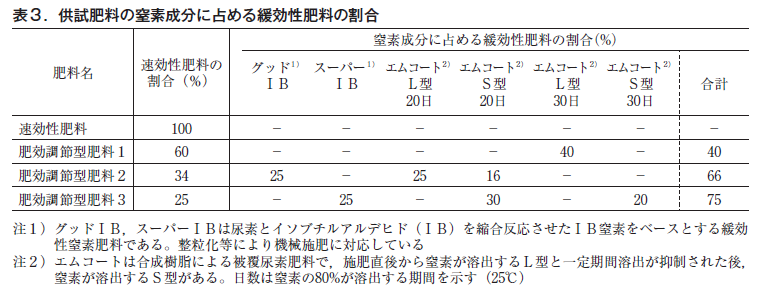

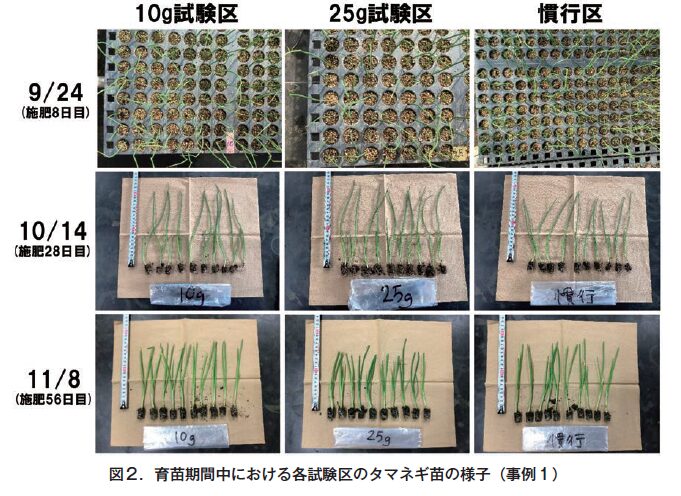

試験は2017年播きで,香川県農業試験場(香川県綾川町)の圃場で行った。品種は「さぬきの夢2009」を用いた。播種期は11月2日(早播),11月13日(適期播),12月4日(遅播)の3時期で行った。播種方法はドリル播きで播種量8kg/10aとした。試験区は,速効性肥料慣行区,肥効調節型肥料1区,肥効調節型肥料2区,肥効調節型肥料3区の計4区とし,小麦の生育,収量,品質を比較した(表1)。なお,供試肥料の各肥料成分および緩効性肥料の割合はそれぞれ表2および表3に示すとおりである。

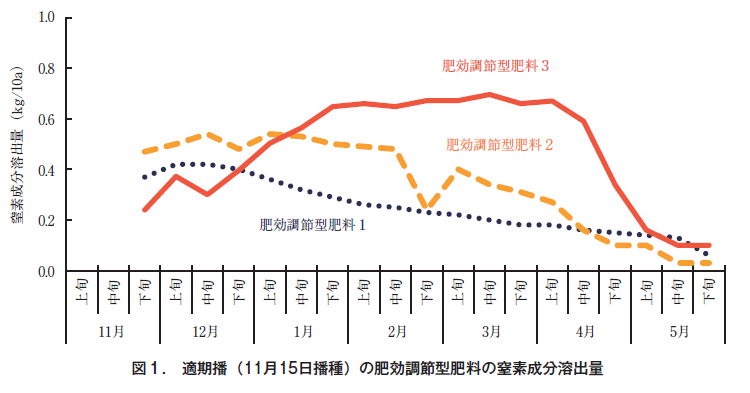

2)肥効調節型肥料の溶出特性(図1)

肥効調節型肥料1~3の窒素の溶出パターンを滝宮アメダスの平年値(1981~2010年の30年間)を用いてシミュレーションした。基肥の施用日は11月15日に設定した。

その結果,肥効調節型肥料1は12月中旬に肥料の溶出が最大となり,その後なだらかに低下した。肥効調節型肥料2は2月中旬まで高く維持され,2月下旬にいったん大きく下がり,その後なだらかに低下した。肥効調節型肥料3は12月中旬までは低く,12月下旬から上昇し,1月下旬から4月中旬まで高く維持された。

3)試験結果

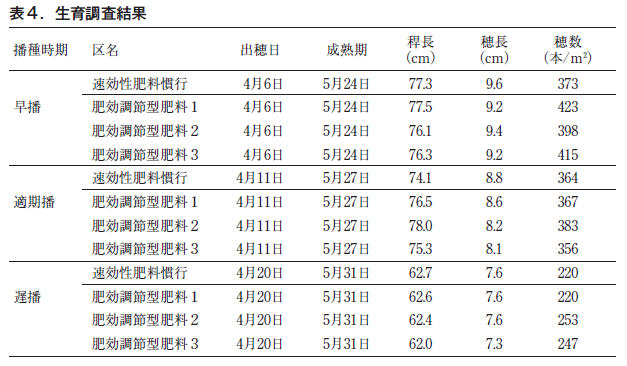

各播種期ごとに速効性肥料慣行区を標準として比較した場合,肥効調節型肥料区の稈長,穂長に大きな差はなかった。穂数は適期播の肥効調節型肥料3区以外は同等もしくはやや多かった。肥効調節型肥料区の精玄麦重は遅播の肥効調節型肥料3区を除き,やや低収となった。供試した肥料による千粒重,外観品質に大きな差はなかったが,早播では全体に千粒重が軽く,外観品質がやや劣った。また,早播の肥効調節型肥料区はタンパク質含有率が低い傾向があった(表4,5)。

以上の結果から,肥効調節型肥料の全量基肥施用は,速効性肥料の追肥体系に比べて,収量はやや劣るものの,その中では肥効調節型肥料3区が生育後半まで肥効を保ち,総合的に良いと考えられた。

3.まとめ

讃岐うどん用小麦「さぬきの夢2009」における肥効調節型肥料を利用した全量基肥施用試験について紹介した。

今回の試験結果では,肥効調節型肥料3が良かったが,全窒素成分当たり緩効性肥料の占める割合が75%と極端に高いため,肥料価格が高額になり実用化は難しいと判断された。

そこで,今回の試験結果や収量・品質面からみた費用対効果なども踏まえ,最終的に速効性肥料が45%,緩効性肥料が55%(グッドIBが25%,エムコートS20Hが30%)の肥効調節型肥料を令和2年に「さぬきの夢一発」として栽培暦に採用した。

「さぬきの夢一発」は,規模の大きな経営体を中心に普及し,作付面積の拡大に一定の貢献をした。現在,香川県農業試験場では「さぬきの夢2009」に続く後継品種「さぬきの夢2023」の栽培試験を行っており,その中では「さぬきの夢2023」向けの緩効性肥料を利用した施肥法についても検討している。

参考文献

●総務省(2022):家計調査

●総務省(2021):経済センサス活動調査

●ジェイカムアグリ:緩効性窒素肥料・グッドIB・スーパーIB

https://www.jcam-agri.co.jp/product/ibdu.html

●谷川昭彦,宮原和典,大熊将夫,池内 洋 (2020):

生育後半に肥料を効かせて小麦「さぬきの夢2009」の収量アップ

豊穣,58:8~10

マイクロロングトータルによる

加工・業務用タマネギの育苗作業の省力化の検証

茨城県県西農林事務所

坂東地域農業改良普及センター

林 可奈子

(現 茨城県病害虫防除所)

はじめに

JA茨城むつみ玉葱研究会は,古河市,坂東市,五霞町,境町の生産者9名が所属しており,平成29年から加工・業務用タマネギの契約栽培に取り組んでいます。現在はタマネギを1ha規模で作付けし,経営の一部門と位置付ける経営体も育成される等,野菜経営の補完品目,あるいは普通作経営の複合品目として,取り組みが広がっています。

当研究会で取り組む秋まきタマネギ栽培では,9月上旬に播種,11月中旬から12月上旬に定植した後,5月下旬から7月上旬頃に収穫を行います。定植や収穫作業については,全自動移植機や収穫機,ピッカー(拾い上げ)等の共同利用を行う等,効率かつ省力的な作業体系が確立されつつあります。

一方,約2か月間にわたる育苗管理は,機械等の技術導入は難しく,規模拡大に伴い増加する作業量の軽減が課題となっています。特に管理作業の一つである追肥作業は,ジョウロまたは背負い式動噴による液肥施用を,播種2週間後から定植まで,週に1回の頻度(計5~6回)で行われています。10aあたり約60トレイ分(448穴トレイ)のタマネギ苗を管理するため,1ha規模で作付けする生産者は追肥1回の作業に半日~1日近く要するため大きな負担となっていました。

そこで,緩効性肥料である「マイクロロングトータル70タイプ」を育苗期の追肥資材として活用することで,①1回の追肥作業時間を短縮できるか,②期間中の追肥回数を削減できるかについて検証しました。

追肥作業省力化の検証

検証は玉葱研究会員2戸で,令和4年産(播種:令和3年9月上旬)と5年産(播種:令和4年9月上旬)のタマネギ栽培で実施しました。なお,他県の事例等を参考に,追肥1回あたりの処理量を10g/トレイまたは25g/トレイとし,播種2週間後に施用を行いました。

1)事例1:生産者A(令和4年,5年産

研究会の中でも大規模でタマネギを生産する生産者Aは,令和4年産の作付面積190aのうち,5a分の苗にあたる約30トレイで,マイクロロングトータルによる追肥を試験導入しました。処理は手まきまたはサンパースタート(以下サンパー,ヤマト農磁株式会社:図1)を用いて行いました。

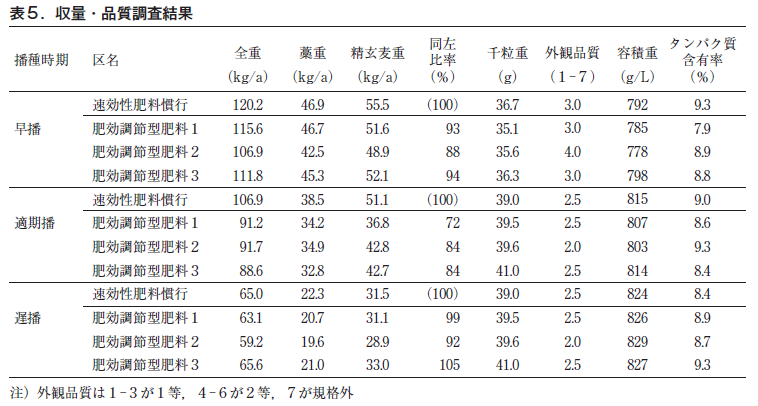

マイクロロングトータル施用にかかる作業時間は,25g試験区では手まきで1分~2分30秒/トレイ,サンパー使用時で10秒以下/トレイ,10g試験区では手まきで1分程度/トレイ,サンパーで10秒以下/トレイとなりました(表1)。

特に作業時間が短かったサンパーを用いた処理では,10a分の苗に対する追肥作業は6分~7分と試算されました。生産者Aが通常行っている液肥による追肥(計4回,ジョウロ)では,10a分の苗に対し68分の作業時間を要していたため,マイクロロングトータルの使用によって10分の1程度に削減できると推察されました。

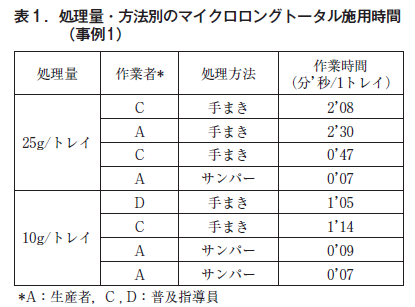

定植直前の11月中旬に苗質調査(10株×3反復)も行いましたが,マイクロロングトータルを施用した試験区の苗は,慣行の追肥を行った苗と遜色ない生育となりました(図2)。定植後の生育も概ね順調で,最終的な収量も慣行と同程度となりました(データ略)。

令和5年産では,作付全面積にあたる200a分の苗(約1,200トレイ)で,サンパーを用いてマイクロロングトータルによる追肥を行いました。令和4年産と同様に,令和5年産も育苗期の追肥は本資材1回のみでしたが,例年通り生育良好な苗を育成することができました。また,慣行の追肥で1日近く要していた1回の作業を半日程度に抑えられるなど,作業時間を大きく短縮できました(生産者所感)。

実証した生産者Aは,特に追肥回数を削減できたことに大きな利点を感じ,令和6年産以降もマイクロロングトータルによる追肥を継続することとなりました。また,追肥作業の省力化ができたことで,タマネギの作付面積をさらに拡大したいとの意向も聞かれました。

2)事例2:生産者B(令和5年産)

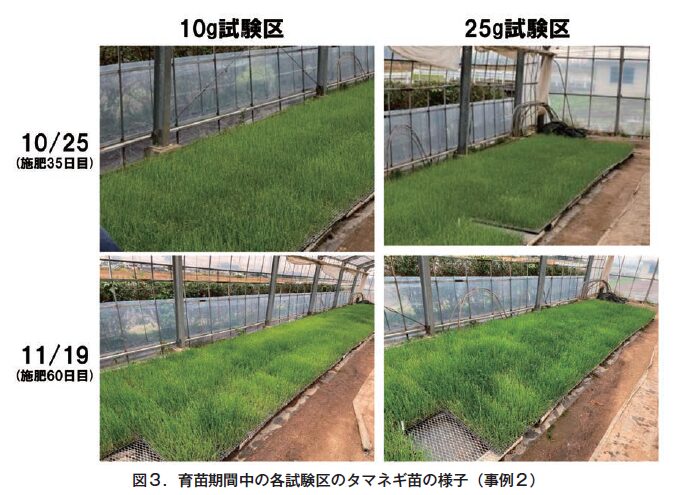

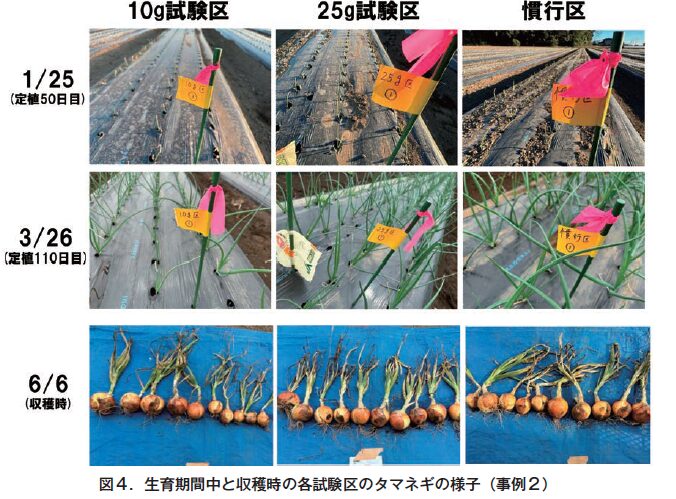

タマネギを60a作付する生産者Bは,10a分の苗(約60トレイ)で,マイクロロングトータルによる追肥を試験導入しました。生産者Aの事例を参考にし,処理はサンパーを用いて行いました。

10a分の苗に対しマイクロロングトータル施用にかかる作業時間は,25g試験区では16分,10g試験区では17分となりました。生産者Bが通常行っている液肥による追肥(計5回,背負い式動力噴霧器)では25分の作業時間を要していたため,マイクロロングトータルの使用によって約3分の1削減することができました。

しかしながら,本資材1回のみの施用で良好な苗を確保できた生産者Aと異なり,生産者Bの苗は11月下旬に葉の黄変がみられ(図3),その後12月上旬の定植までに2回,液肥による追肥を行うこととなりました。生産者Aよりも育苗期間が約2週間長かったこと,令和4年9月から12月上旬は平年よりも高温であったこと等が原因で,肥料切れが発生したと考えられました。なお,追加の追肥を行ったことで,定植後の生育は概ね順調で(図4),最終的な収量も慣行と同程度となり

ました。

実証した生産者Bからは,追加施用が必要となったものの,追肥回数の削減と1回あたりの作業時間短縮に対し肯定的な意見を得ることができました。本事例を受けて,緩効性肥料を用いても,育苗期間が2か月以上となる場合や,期間中の気温が高く推移する等,通常よりも肥効が早く切れる可能性がある環境条件下では,追肥量を増やすことや,育苗後半の追肥作業を組み合わせる等の検討も必要と考えられました。

おわりに

当管内の生産者2戸における検証では,マイクロロングトータルの活用により,タマネギ育苗期間中の追肥作業を省力化できる可能性が示されました。現地研修会等で玉葱研究会員に事例紹介したところ,関心を示す会員がいた一方,「潅水作業と兼ねて行えるため,液肥による追肥作業の方が良い」という声が挙がる等,会員によって様々な意見がみられました。

また,事例2で示した通り,育苗期間中の気象条件等により,マイクロロングトータルの肥効期間が変わる可能性がある等,地域や作型等によっては当産地と異なる結果になることも考えられます。実際に導入する際には,まずは小規模で試験的に試す等,十分な検討が必要であることに留意いただければと思います。

土のはなし-第37回

農地は作物を栽培する土地である

-農地で生物の多様性をどう考える-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

これまで,人間の行き過ぎた経済活動が世界の土を劣化の危機に直面させただけでなく,環境破壊にまでつながる現実を述べてきた。今月からは話題を変え,有機農業に関わるテーマを取り上げ,これまで一般的におこなわれてきた慣行農業と比較しつつ考えてみたいと思う。今月のテーマは農地というものをどう理解し,その農地で生物の多様性をどう考えるのかである。

1.農地は手つかずの自然生態系ではない

今からおよそ1万年前,今でいう農業を取り入れた生活が始まったとされている。この農業の始まりとしての農地での食料生産活動は,与えられている手つかずの自然生態系に人の手を加えるという意味で,環境破壊の始まりでもあった。

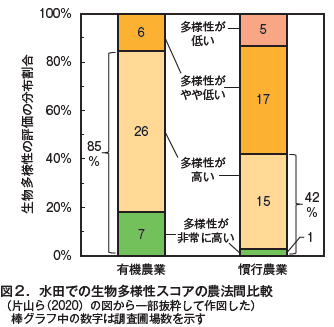

農業が始まってからの農地では,そこで栽培される作物の生産性を最大にするために,人が作物にとって最適な生育環境を整える管理作業を続けてきた。例えば,慣行農業での水田という農地では,イネの生育が優先されイネ以外の様々な動植物の侵入を防ぐように人が管理する。したがって,生物の多様性は低く抑えられている(図1)。

この努力は,一方で生物の多様性を守るという立場からみるとむしろ逆行している。農業が世界の生物多様性に対する最も深刻な脅威の1つとみなされているのは(Newboldら,2015),このためである。これに対し,有機農業は慣行農業と異なり,農地という人為的な生態系であっても生物の多様性を守ることに意義を見いだす。

2.有機農業は生命と生活の質の向上を目指す

わが国で有機農業といえば,単に化学肥料や農薬を使用せずに農産物を生産する農業とか,有機JAS規格を満たす農業と思われがちである。しかし,有機農業とはそのような外形で表現できるものではない。奥深い目標が有機農業にはある。世界の有機農業活動を国際的に束ねる組織である国際有機農業運動連盟(1972年フランスで発足,略称IFOAM:アイフォーム)は,2008年の総会で有機農業の定義と有機農業が目指すことを,以下のように宣言している。「有機農業は,土壌・自然生態系・人々の健康を持続させる農業生産システムである。それは,地域の自然生態系の営み,生物多様性と循環に根差すものであり,これに悪影響を及ぼす投入物の使用を避けて行われる。有機農業は,伝統と革新と科学を結び付け,自然環境と共生してその恵みを分かち合い,そして,関係するすべての生物と人間の間に公正な関係を築くと共に生命(いのち)・生活(くらし)の質を高める。」(日本語訳はIFOAMによる)

このように,有機農業は単に健康な食べ物を生産するだけでなく,地域の環境やそこで生活する人を含めた生物,さらに人がおこなう農業のあり方までを問う営みである。だからこそ,有機農業は地域の環境保全や動物福祉(アニマルウェルフェア)などにも強い関心を持つ。自分だけが良ければそれでよいとは決して考えないのだ。

3.農地で生物多様性を守ることと作物生産の両立は難しい

問題は農地で生物多様性を豊かに維持することと,その農地で目的の作物生産を高めることの両立が難しいことである。

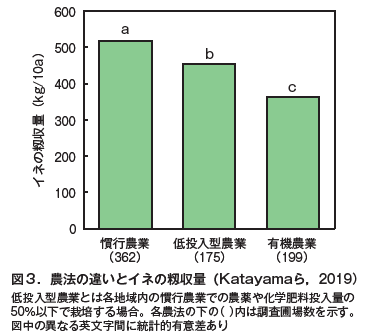

わが国で水田を対象とした大規模実態調査の結果によると(Katayamaら,2019;片山ら,2020),生物の多様性は有機農業の水田のほうが慣行農業より優れていた(図2)。ところが同じ調査で,イネの収量を両者で比較すると,有機農業の水田のほうが慣行農業よりも30%減収だった(図3)。

慣行農業の水田で有機農業より多収となるのは,イネの生育を他の動植物より優先して保護し,収量を高めようとする農地の目的を反映した結果である。有機農業の水田ではイネの収量を犠牲にしても,水田に集う動植物が共存して生物多様性を守ることに大きな意義を認めている。

同様の比較を様々な作物について世界的な報告から検討した研究でも,有機農業の作物収量は慣行農業で栽培された同じ作物の75~80%程度であった(De Pontiら,2012;Seufertら,2012)。

ただし,このような農地での生物多様性と作物生産性との関係が両立しにくいのは,有機農業に限定された結果ではない。例えばイギリスの牧草地で,化学肥料として与える養分の種類や量(施肥量),さらに酸性改良の有無などの処理を160年以上も継続した試験の報告でも,同様に興味深い結果が指摘されている(Crawleyら,2005)。

この試験で牧草地の土の経年的酸性化が発生しにくい化学肥料(硝酸ナトリウム)を用いて窒素施与量を多くすると,肥料養分によく応答する種類の牧草が多数の草種の中から優占種となり多様性が低下した。しかし乾草収量は多くなった。逆に窒素施与量を少なくすると,牧草地には目立った優占草種がなくなり,多くの草種が生育して多様性が高まった。しかし乾草収量は低下した。

結局,農地での生物多様性は有機農業だけの特徴ではなく,農地で栽培作物の生育を優先させるのか,他の動植物との共存も容認するのかという考え方の違いを反映した結果と理解できる。

4.有機農業と慣行農業が共存する意味

世界人口が2050年には97億人に達すると予測される現在,農業による食料生産は,人の生命を守る上でますます重要となる。慣行農業は,その農地で栽培する作物の生育に有益な環境をつくることによって,単位土地面積当たりの生産量(収量)を上げようとする。地球上の限られた土地資源から人の食べ物を安定して供給するために,こうした慣行農業の努力は不可欠である。

一方で,有機農業が目指すことやその倫理観を支持し共有したい人や,化学物質への不安感から慣行農業で生産される農産物を安心して食べられないという人には,有機農業が必要である。ただし農地という生態系で,有機農業が大切にする生物多様性を保全することと作物生産とは,両立が難しいことを改めて認識しておく必要がある。

2024年本誌既刊総目次

<1月号>

§ジェイカムアグリがなすべき事

ジェイカムアグリ株式会社

営業統括本部長 河村 光太郎

§コーティング肥料マイスター細粒の芝地における肥料効果試験

一般財団法人関西グリーン研究所

所長 森 将人

§土のはなし-第28回

農業と環境問題-その3

農地由来の窒素による大気汚染-アンモニア揮散

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<2月・3月合併号>

§高温に負けない施肥法としての「苗箱まかせ」

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

§土のはなし-第29回

農業と環境問題-その4

農地由来の窒素による大気汚染-一酸化二窒素排出

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<4月号>

§園芸作物の光応答反応と農業技術(1)

-キクとイチゴにおける電照の現状-

元 岡山大学大学院自然科学研究科

桝田 正治

§土のはなし-第30回

農業と環境問題-その5

農業由来の温室効果ガスと地球温暖化

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<5月号>

§園芸作物の光応答反応と農業技術(2)

-その他,花・野菜への光照射と花成制御の理論的背景-

元 岡山大学大学院自然科学研究科

桝田 正治

§愛知県における農作物鳥獣被害防止対策の取組

愛知県農業水産局農政部農業振興課

野生イノシシ対策室

辻井 修

§土のはなし-第31回

危機に瀕する世界の土-その1

古代文明の崩壊と土の劣化

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<6月号>

§育苗箱全量施肥法における稲わら還元の影響について

福島県農業総合センター

半澤 勝拓

安田 優衣

§土のはなし-第32回

危機に瀕する世界の土-その2

不適切な人間活動が土を劣化させる

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<7月号>

§苗箱まかせの施肥作業時に役立つ早見表と施肥量調整のポイント

熊本県農業研究センター 生産環境研究所

土壌環境研究室

柿内 俊輔

§福井県における土壌環境の変遷と今後の対策

ジェイカムアグリ株式会社 西日本支店

技術コンサルタント 長谷川 彰

§土のはなし-第33回

危機に瀕する世界の土-その3

塩類集積による土の劣化とそのリスク

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<8月・9月合併号>

§日本ナシ「幸水」に対する根域施肥と表面局所施肥を組み合わせた50%減肥技術

長野県南信農業試験場 栽培部

技師 塩原 孝

§テレビ番組〈満天☆青空レストラン〉にみる付加価値を意識した作物生産について

-果菜類・豆類編-

宮城大学 食産業学群

齊藤 秀幸

§土のはなし-第34回

危機に瀕する世界の土-その4

侵食による土の劣化

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<10月号>

§テレビ番組〈満天☆青空レストラン〉にみる付加価値を意識した作物生産について

-葉茎菜類・根菜類・果樹編-

宮城大学 食産業学群

齊藤 秀幸

§土のはなし-第35回

危機に瀕する世界の土-その5

酸性雨による土の劣化

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<11月号>

§タケノコ栽培の「働き方改革」

-緩効性肥料による施肥作業の省力化-

福岡県農林業総合試験場 資源活用研究センター

森 康浩

茶木 彩佳

(現 福岡県筑後農林事務所)谷崎 ゆふ

(現 福岡県農林業総合試験場 筑後分場)井手 治

§土のはなし-第36回

先進国経済が途上国の土や資源を収奪する

-その現実と環境破壊の事例から学ぶこと

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

<12月号>

§讃岐うどん用小麦「さぬきの夢2009」における肥効調節型肥料の全量基肥施用について

香川県農業試験場 作物・特作研究課

谷川 昭彦

§マイクロロングトータルによる加工・業務用タマネギの育苗作業の省力化の検証

茨城県県西農林事務所

坂東地域農業改良普及センター

林 可奈子

(現 茨城県病害虫防除所)

§土のはなし-第37回

農地は作物を栽培する土地である

-農地で生物の多様性をどう考える-

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問

松中 照夫

§2024年本誌既刊総目次